収蔵資料

主な収蔵資料

長崎の海外交流の貴重な資料を一堂に!

長崎歴史文化博物館には、わが国有数の海外交流史に関する貴重な歴史資料、美術工芸品、古文書などが多数収蔵されています。

(作品保護のため公開していない資料もあります)

南蛮貿易を物語る品々

「南蛮人来朝之図」[なんばんじんらいちょうのず]

(国認定重要美術品)17世紀初期

南蛮屏風は南蛮船の入港や西洋人の風俗を描いたものです。近世初期の長崎は、南蛮貿易によって賑わいました。

このほか当時の貿易をしのばせる南蛮漆器や南蛮鍔、世界地図など多くの資料があります。

日本を西洋に紹介した絵師

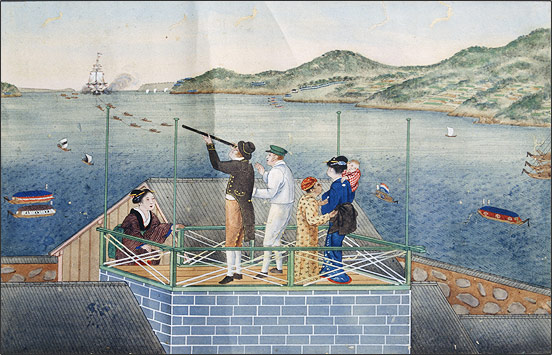

唐蘭館図[とうらんかんず]

(国認定重要美術品) 川原慶賀筆 19世紀

出島オランダ商館医シーボルトの専属絵師として活躍した川原慶賀の作品は、その多くが西洋へ伝えられ、

ニッポンを海外に紹介しました。慶賀の作品は、日本の風景や生活、動植物などを写実的に描いており、

当時の状況を知ることができる貴重な資料です。

新風を吹き込んだ長崎派絵画

麒麟図

[きりんず]

沈南蘋(しんなんぴん)筆 18世紀

江戸時代、長崎では黄檗(おうばく)派、漢画、南蘋派、南画、洋風画が流行し、これら長崎派の絵画は、当時の日本画壇に新風を吹き込み、多大な影響を与えました。

この麒麟図は大幅で堂々たる作風を示した傑作です。

写実的で色彩豊かな沈南蘋の絵は、将軍や大名たちにも好まれました。

日本の異国趣味

伝シーボルト献上ギヤマン酒次セット

[でんしーぼるとけんじょうぎやまんさけつぎせっと]

19世紀初期

本製品は、シーボルトが諫早侯に献上したという伝承があります。ガラスはビードロまたはギヤマンと呼ばれ、たいへん珍重されました。当時、ガラスのほかに、オランダ船や唐船がもたらす陶磁器、更紗(さらさ)、金唐革(きんからかわ)などは、異国趣味として日本人を魅了しました。

ヨーロッパの異国趣味

青貝細工机

[あおがいざいくつくえ]

19世紀

わが国の漆器や陶磁器は、長崎から大量に輸出されました。これらの品々は東洋趣味としてヨーロッパ人を魅了し、王侯貴族のステータスシンボルとして珍重されました。

長崎で開花した工芸品

亀山焼桐ニ鳳凰染付大鉢

[かめやまやききりにほうおうそめつけおおばち]

亀山焼 19世紀

中国の文人趣味の影響を受けた長崎の亀山焼は、最初は陶器の水瓶を製作しましたが、後には中国から呉須(ごす)や土を輸入し、上質の磁器を製作しました。 オランダや中国との交流を通じて、長崎では海外の影響を受けた陶磁器、ガラス、べっ甲、刺繍など、独自の工芸品が生産されました。

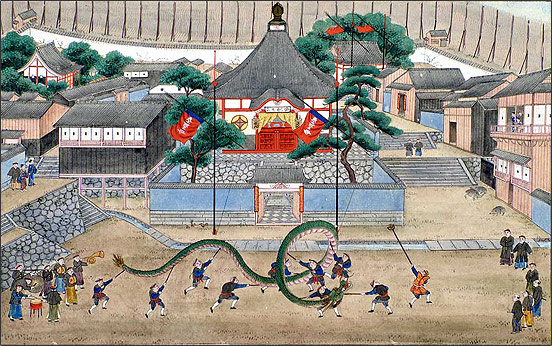

刺繍入獅子舞唐子衣裳

[ししゅういりししまいからこいしょう]

長崎刺繍

江戸時代中期、「唐風縫箔(からふうほうはく)」の名で長崎刺繍は発展しました。中国人より伝えたれた中国刺繍の技術が基になっており、金糸銀糸を使った 中国風の図柄から、次第に動物・魚など長崎の絵師が下絵を描いた独特なものとなりました。長崎諏訪神社の大祭「くんち」で踊町の衣裳や傘鉾に残されてきた ものがよく知られています。

海外貿易のかなめ「長崎奉行所」

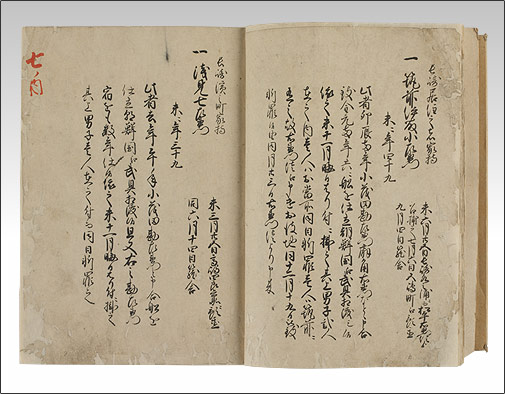

犯科帳

[はんかちょう]

17~19世紀

江戸時代、幕府直轄地の長崎奉行所には、127代にわたる奉行の足跡が刻まれました。密貿易事件など200年間もの裁判記録をつづった「犯科帳」をはじめ、安政二年「日蘭条約書」(国指定重要文化財)など、長崎ならではの海外交流史を物語る貴重な歴史資料があります。

日本写真術の創始者

上野彦馬写真機

[うえのひこましゃしんき]

上野彦馬は、オランダの医師ポンペのもとで舎密学(化学)を学ぶうちに写真と出会い、スイス人写真家ロッシェのもとで写真技術の指導を受けました。金星観測では撮影助手、西南戦争では従軍し戦跡を撮影しました。この写真機は上野彦馬の写場で使用されたものです。